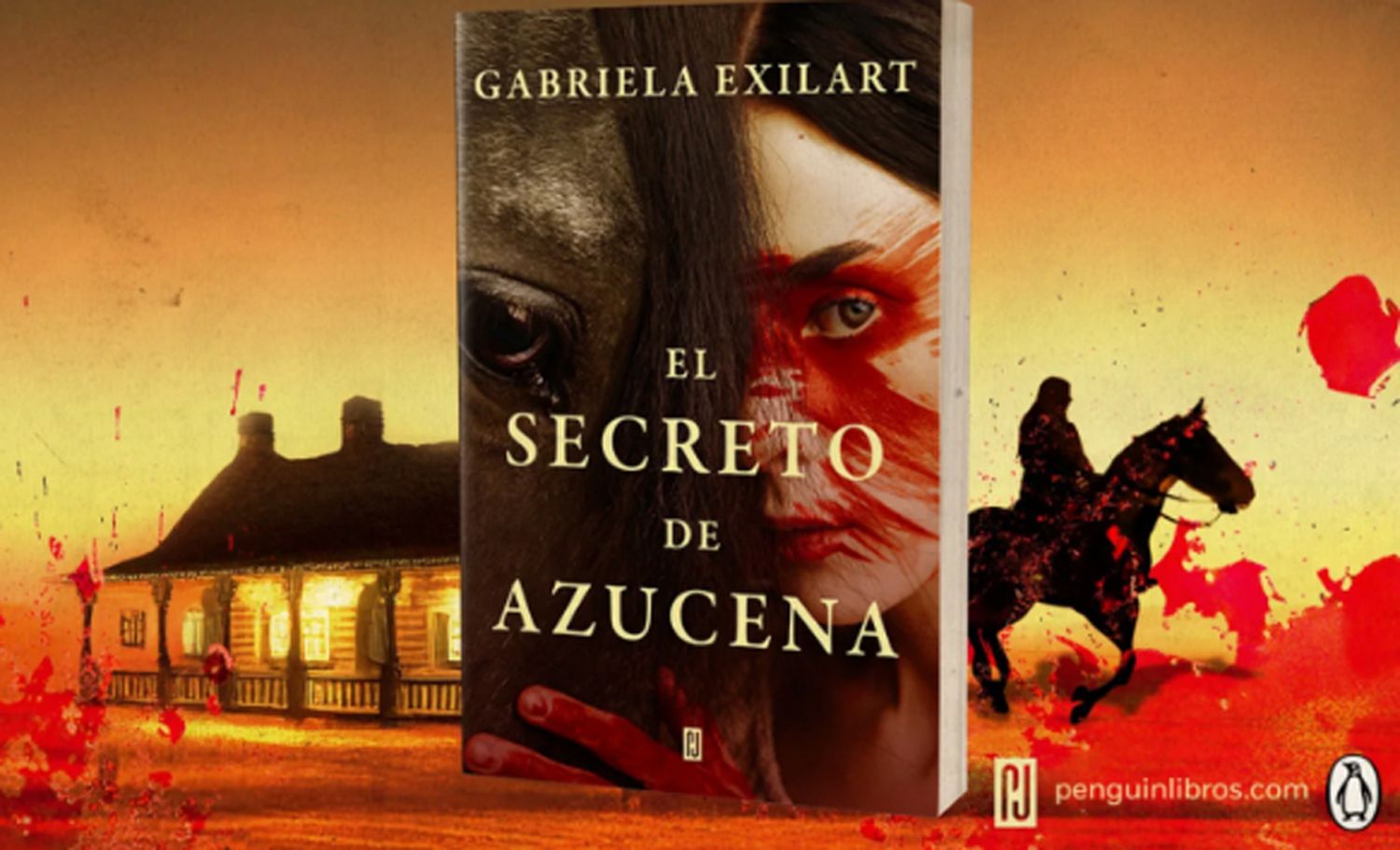

“El secreto de Azucena”, la nueva novela de época que habla sobre la masacre del “Tata Dios”

La autora marplatense vuelve con una historia poderosa con epicentro en Tandil

Días atrás se publicó en LA CAPITAL de Mar del Plata una extensa entrevista a la autora Gabriela Exiliart, que recientemente lanzó su nueva novela de época: “El secreto de Azucena”. La misma tiene como epicentro Tandil.

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu emailA continuación, la entrevista:

Gabriela Exilart sigue construyendo, novela tras novela, una obra que repara en episodios de la historia argentina poco conocidos u olvidados. Así lo hizo, por ejemplo, al narrar la masacre de Oberá, ocurrida en 1936 en las plantaciones misioneras de yerba mate, o la de Napalpí, una de las matanzas indígenas más trágicas y menos difundidas que se realizó en Chaco en 1924. Ahora vuelve a poner la lupa en un hecho del que poco se habla, a pesar de su cercanía geográfica: la masacre de Tata Dios.

La tragedia tuvo lugar en Tandil, en 1872, cuando un grupo de gauchos e indios asesinó a familias enteras de inmigrantes. El episodio se presentó entonces como el delirio de un fanático religioso, Gerónimo Solané, curandero conocido como Tata Dios. Convencido de que los extranjeros –en especial, los vascos y los masones– traían una maldición que provocaba sequías, pestes, plagas de langostas y un diluvio final, desplegó una oratoria tan persuasiva que logró reunir un ejército de gauchos, indios, desertores, ladrones y militares de las Guardias Nacionales. Con ellos, en las primeras horas del 1 de enero de 1872, tras los festejos del año nuevo, desató un baño de sangre que incluyó decapitaciones de bebés, violaciones a mujeres y el asesinato brutal de un total de 36 inmigrantes.

Pero la novela de Exilart deja ver que detrás de esa violencia no solo había fanatismo religioso, sino también intereses políticos y económicos por parte de la justicia, los funcionarios y la Iglesia. El trasfondo era claro: un racismo feroz contra los extranjeros, a quienes los criollos veían crecer económicamente y ocupar sus espacios de poder. “Vienen a quitar el trabajo a los argentinos”, sentencia uno de los personajes, con una frase de inquietante vigencia.

Ese racismo no solo era hacia los inmigrantes. En la novela también aparecen autoridades locales descalificando a los gauchos e indios como “vagos y brutales”, aunque definidos como un “mal necesario”, porque “sin ellos muchas de esas tareas de esclavos las tendríamos que hacer nosotros”. De este modo, la novela pone sobre la mesa el racismo estructural que atravesaba a la sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XIX.

“La masacre de Tata Dios fue una matanza muy poco conocida, sin difusión masiva, y me parecía necesario rescatarla del olvido”, afirma Exilart en diálogo con LA CAPITAL, tras presentar su libro en varios lugares de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Jujuy y, ayer por la tarde, en la Librería Palito de Mar del Plata.

La autora de novelas como “El susurro de las mujeres”, “El vuelo de la libélula” y “Los hijos de la cosecha” parte de la Historia con mayúscula para crear una ficción atrapante, que en este caso incluye secretos familiares, amores prohibidos y mujeres, como Azucena y la niña Ani, que luchan por resistir a la masacre y a las adversidades de un mundo patriarcal. Es en ese equilibrio entre el rigor histórico y las pasiones humanas donde la autora de éxitos editoriales demuestra su oficio de narradora, capaz de sostener el misterio de una trama que conmueve por lo que cuenta y por cómo lo cuenta.

En esta entrevista, Gabriela Exilart revela que su búsqueda como escritora está atravesada por la necesidad de repensar la identidad nacional y mostrar lo que ha quedado tapado por los discursos oficiales. Y advierte que este libro, como los anteriores, le reafirma que los mismos problemas de la Argentina reaparecen una y otra vez: “No aprendemos más, porque persisten los intereses del poder local, la falta de velocidad y justicia del aparato judicial, siempre estamos en lo mismo y uno dice: ¡¿hasta cuándo?!”.

—¿Cómo llegaste a la masacre de Tata Dios?

—Siempre estoy con la cabeza en estado de alerta, buscando sobre qué escribir y de pronto me acordé que varios años atrás, creo que en 2018, cuando fui a Chaco a presentar “Napalpí”, un escritor de La Plata que vive en Chaco, que se llama Juan Basterra, me regaló su libro “Tata Dios”. Me dijo que lo lea porque estaba situado en mi zona, y yo lo guardé en mi biblioteca, pero recién el año pasado, no sé por qué, fui a buscar ese libro. Creo que había algo en mi inconsciente que me decía que había un escenario. En ese momento leí el libro de Basterra pensando que era una novela, pero es una crónica de los hechos de principio a fin, o sea, no tiene personajes de ficción, y entonces dije “esto es para mí”. Aparte estaba cerca, o sea, en Tandil, aunque lejano en el tiempo, porque yo soy más del siglo XX y este episodio es de 1872, pero enseguida me pareció que era un escenario interesante para contar.

—¿Por qué, qué es lo primero que te interesó?

—La masacre, que sea una matanza muy poco conocida, porque no hay mucha literatura sobre este episodio. Entonces, empecé a buscar material, a comprar otros libros para ver qué había. Hay trabajos de investigación de docentes, de historiadores, pero no es un hecho difundido a nivel masivo, no lo hemos estudiado en la escuela, yo por lo menos no tuve conocimiento y con la gente que hablo, tampoco. Por eso, me parecía que era necesario rescatarlo del olvido porque mataron a 36 personas, entre ellas, mujeres, niños, bebés, de una manera muy cruenta. Había que contarlo.

—¿Y cuál fue el disparador: el acontecimiento histórico o una imagen, un personaje, un escenario? ¿Viene antes la Historia con mayúscula o la historia con minúscula?

—El hecho histórico viene siempre primero. La historia del secreto de Azucena no se podría contar en otro escenario porque Azucena está atravesada por la matanza de Tata Dios. Matan a alguien de su familia y todo eso desencadena un montón de cuestiones: ella tiene que hacerse cargo de las estancias, las deudas, la familia. Entonces, esa novela en otro escenario no funcionaría.

La ficción la voy armando en función del hecho histórico para poder ir contando lo que pasó antes, durante y después, porque obviamente el episodio tuvo hechos preparatorios, la matanza y las consecuencias, con la persecución, los muertos que vinieron después.

Además, lo que a mí me gusta contar o lo que yo quiero contar es ese hecho histórico y me sirvo de los personajes para contarlo. Y también porque me divierto haciendo la historia de ficción; si no, escribiría un ensayo. Me encanta escribir novela y hacerles más cosas a los personajes que, pobres, quedan atravesados por la masacre, pero encima yo les cargo con otros dramas familiares.

—En el proceso de investigación para componer tu novela, ¿qué descubriste sobre la figura de Tata Dios? Uno de los enigmas es si fue un fanático religioso, si lo hizo por convicción ideológica o fue un manipulado por los poderosos, como estancieros, funcionarios, el juez de paz, ¿quién fue?

—Me encontré con distintas versiones. Algunos documentos dicen que era analfabeto y en otros, que era un tipo muy inteligente que sabía leer y escribir, eso no queda claro. Yo creo que era una persona que tenía un gran poder de convocatoria porque, de hecho, se le atribuían milagros, entonces tenía mucha gente que lo iba a consultar. Y también creo que se aprovecharon de eso algunos poderosos locales que temían el progreso de los inmigrantes porque veían que, con su fuerza de trabajo, empezaban a ocupar espacios de poder en la sociedad incipiente de Tandil. Seguramente, alguien dijo “vamos a utilizar a esta persona que es un influencer en su época”. El tipo estaría también un poco loco, al ir convocando más personas con ese mensaje de salir a matar vascos y masones porque veía venir el fin del mundo y solamente los elegidos iban a salvarse. Quizás él tenía ese delirio o habría fabulado sus supuestos milagros, pero también parecía ser una persona más fácil para manipular.

Entonces, detrás de esta cuestión supuestamente divina que llevó a la matanza, en la investigación sale a la luz que también había intereses económicos y políticos. Pensemos que en ese momento se inaugura el Banco Provincia de Buenos Aires, con lo cual algunas deudas que figuraban en papeles o en cuadernos de bolicheros de la zona iban a pasar a estar documentadas en un banco. En la matanza, esos libros que estaban en el negocio de Chapar, una de las familias asesinadas, desaparecieron.

—Y Tata Dios no estuvo solo, sino que logró convencer a un grupo considerable de gauchos e indios para concretar el asesinato brutal de tantas familias de inmigrantes. En ese sentido, creo que podría vincularse con una frase que dijiste: “La ignorancia nos hace títeres de otros”, ¿podrías explicarla?

—Y es que cuando vos no tenés cultura, no tenés información, sos más fácil de manejar. Lo podemos aplicar a cualquier situación, pero, en este caso, quienes concretaron la matanza era gente de campo en su mayoría analfabeta, algunos gauchos trabajadores, otros forajidos y delincuentes, algunos peones que quizás estaban resentidos con sus patrones. Era gente que no tenía un gran caudal de conocimiento, entonces eran influenciables y cuando uno es influenciable, se deja llevar como una marioneta por los hilos de otros.

—En los discursos de los personajes se percibe un racismo estructural y un odio al otro, al diferente, que entonces era el inmigrante. Cuán vigente ese tema en nuestra sociedad, tanto a nivel internacional como nacional, ¿no?

—Nada nuevo bajo el sol. Yo escribo novelas de hechos históricos que después los ves replicados en la actualidad. En la novela anterior, “Los hijos de la cosecha”, sobre la masacre de Oberá, todo el tema del tabaco y la yerba estaba pasando cuando la presenté el año pasado. Lo mismo pasó con las huelgas en el norte por las mismas cuestiones de los aranceles del cupo. Entonces, te das cuenta de que la historia se repite, es circular, pasan las mismas cosas y también sucede con el racismo. En la Tandil de 1872, fueron a matar a extranjeros, en especial, vascos y masones, que en realidad no había todavía en Tandil sino en Azul, la masonería vino justamente después de la matanza. Este episodio evidencia, entonces, una cuestión xenófoba, obviamente no tenía ese nombre, que continúa hoy muy vigente en los discursos sociales y en las políticas de Estado.

—La novela también habla de otros temas que siguen resonando, como la corrupción de la justicia y el poder político, y la ausencia del Estado para actuar en una sociedad atravesada por desigualdades sociales, raciales y de género.

—Sí, el Estado no actuó con rapidez. Porque al enterarse de la matanza, eran pocos kilómetros que había que recorrer y llegaron seis horas después enterados del hecho. Ahí también surge la sospecha de por qué no se llegó antes si sabían por dónde iban este grupo de asesinos, por qué llegaron cuando ya estaban todos muertos y por qué se mata a las personas que capturan. ¿Qué había que silenciar y tapar? Más que Tata Dios no había participado esa noche entre la gente que salió a matar, entonces todo es muy raro.

—Una de las riquezas de tu narrativa está en abordar el hecho histórico desde una multiplicidad de perspectivas: desde los hombres y sobre todo desde las mujeres, los grandes y los chicos, los ricos pero también los criados, incluso los pueblos originarios. ¿Por qué es importante para vos contar la historia desde esa diversidad de voces?

—Yo trato de que el escenario sea completo, que no haya una sola mirada y trato de ser bastante objetiva, dentro de lo posible, en la voz del que narra. En esta novela, yo le di voz a los niños o a una niña en especial, porque me parecía que era la manera de incluir un respiro en tanto drama, un poquito de inocencia, generar alguna sonrisa con ese personaje. Ani es una niña muy inocente, hay palabras que no entiende, que las dice mal, pero después va perdiendo esa inocencia, con todo lo que le pasa a su familia, y se va decepcionando de los adultos, que le dicen que no tiene que mentir pero le mienten. Entonces empieza a perder esa candidez y a enterarse de cómo es el mundo real.

Después, también pensemos que en 1872 estamos en el último coletazo de los malones, de los enfrentamientos con los indios, entonces hay un personaje indio que es atravesado por actos de violencia por parte de soldados que matan a su familia. De ahí se desprende también uno de los temas recurrentes en mis novelas que es el de la identidad, las raíces, el derecho a saber quién es uno, quiénes son nuestros familiares, de dónde venimos. Me interesa rescatar la memoria de estas situaciones que se daban en la época, de chicos que se apropiaban a veces como criados o niños que nacían de una relación adúltera y tenían que irse para el campo, no podía formar parte de la alta sociedad, no estaba bien visto. Todas esas cuestiones de época había que contarlas.

—¿También para pensar identidad nacional te preocupa recuperar las historias de pueblos originarios, como se ve acá en la historia de Prudencio y los indios pampas?

—Sí, me interesa. En “Napalpí” aparece la cultura guaraní; en “El vuelo de la libélula”, la cultura yagán y en “Por la sangre derramada” también hay un personaje indio. Justamente porque no aparece tanto su voz ni en la Historia ni en la ficción hay que rescatarlo.

—También las mujeres, como Azucena y Rocío, tienen un papel fundamental. Son personajes fuertes, deseantes, libres y solteras, motivo por el cual son discriminadas, justamente por salirse de los mandatos de género.

—Sí, a veces me preguntan si realmente hubo mujeres así en esa época, y siempre hubo mujeres que se salieron del molde. Lo que pasa es que la historia por lo general fue contada por los hombres y desde el lado público, pero cuando el hombre iba a la guerra o iba a cazar, era la mujer la que tenía que hacerse cargo de la casa, de alimentar a los chicos, de alimentar a los animales, no es que la mujer fuera un objeto decorativo. Entonces, estuvimos siempre y está en el ser humano esto de rebelarse frente a ciertas situaciones.

En este caso, la protagonista, Azucena, que es una chica joven de 20 y pico, ya está tildada de solterona en su familia porque no había logrado un matrimonio a esa edad. Cuando viene la matanza, ella tiene que hacerse cargo de un montón de situaciones y no está preparada para tanto, no tiene las herramientas para hacerse cargo, entonces ahí entra a jugar qué hace, quién le ofrece ayuda, cómo le ofrece ayuda. También tiene que pasar sus dramas personales por cuestiones del pasado que ella desconoce y que también es víctima de actos de violencia en una sociedad machista y patriarcal.

—¿Cómo hacés para trabajar el cruce entre la Historia y la ficción? Porque además de la masacre, la novela también es una gran historia, atrapante, de secretos familiares, amores prohibidos y vínculos de amistad.

—Yo pienso que la novela, además de enseñarnos algo, en este caso conocer lo que pasó en 1872 en Tandil, tiene que ser recreativa. Yo, como lectora, busco en una novela entretenerme, pasarla bien, emocionarme, que sea algo que me atrape. No tiene que ser un libro de historia, porque para eso voy a leer otra cosa.

Y, para lograr que sea entretenida, hay que dosificar esa información histórica, sobre todo para que no sea denso porque si no, el lector que busca entretenerse se aburre y cierra el libro. Entonces, trato de que la información histórica aparezca en la voz de los personajes y no en el discurso del narrador. Se hace más ameno cuando lo dicen los personajes, aunque sin saturar. El diálogo no puede ser muy largo, busco que las conversaciones sean de tres o cuatro líneas y se pasa a otro tema. Después, viene la corrección: evaluar si quedó bien o no. Es trabajo pero es un trabajo lindo.

—Has recorrido el país de norte a sur a través de tus novelas, ¿qué sentís que te enseñó este libro de la Argentina, de ayer y de hoy?

—Este libro me reafirma que los temas son recurrentes, que en cada época vamos a encontrar las mismas espirales de violencia, de rechazo al otro, al distinto, el rol de la mujer relegado y que tiene que estar siempre manoteando para ver cómo salir adelante. Parecieran ser siempre los mismos problemas en distintos escenarios. No aprendemos más, porque persisten los intereses del poder local, la falta de velocidad y justicia del aparato judicial, es como que siempre estamos en lo mismo, siempre nos pasó lo mismo y uno dice: ¡¿hasta cuándo?!. Por lo menos, con mis libros, trato de hacer una especie de justicia poética para que ciertos hechos históricos no queden en el olvido.

—¿Se puede saber qué sigue?

—No puedo contar mucho, solo que vuelvo a principios del siglo XX y me quedo en la provincia de Buenos Aires…

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil